漢詩紹介

読み方

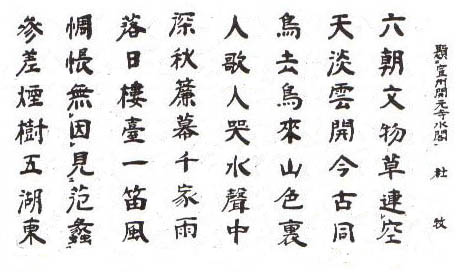

- 宣州開元寺の水閣に題す<杜 牧>

- 六朝の文物 草空に連なる

- 天淡く雲開いて 今古同じ

- 鳥去り鳥來る 山色の裏

- 人歌い人哭す 水聲の中

- 深秋簾幕 千家の雨

- 落日樓臺 一笛の風

- 惆悵す 范蠡を 見るに因無きを

- 參差たる煙樹 五湖の東

- せんしゅうかいげんじのすいかくにだいす<とぼく>

- りくちょうのぶんぶつ くさそらにつらなる

- てんあわくくもひらいて こんこおなじ

- とりさりとりきたる さんしょくのうち

- ひとうたいひとこくす すいせいのうち

- しんしゅうれんばく せんかのあめ

- らくじつろうだい いってきのかぜ

- ちゅうちょうす はんれいを みるによしなきを

- しんしたるえんじゅ ごこのひがし

字解

-

- 宣州開元寺

- 安徽(あんき)省宣城(せんじょう)市にある 開元寺は玄宗の開元年間(713-741)各州郡に建てさせた寺 一説には東晉の頃建てられた永安寺を改名したともいう

-

- 六 朝

- 呉・東晉・宋・斉・梁・陳の六王朝(222-599) 建康(今の南京)を都とした

-

- 簾 幕

- すだれと幕

-

- 惆 悵

- 心にいたみ悲しむ

-

- 無 因

- もとづくものが無い よすががない

-

- 范 蠡

- 春秋時代の越の功臣 勾踐(こうせん)を補けて呉王夫差(ふさ)を討って功をたてたが 越王の猜疑(さいぎ)を免れるため職を辞す 五湖の東に隠棲した

-

- 參 差

- 長短ふぞろい

-

- 五 湖

- 江蘇省に在って南岸は浙江省に接している 太湖と付属する四つの小湖を併せて称する

意解

六朝の繁華を示す文物の名残りを留めるものはすでに無く、果てしなく草原が大空に連なり、天は淡く雲を閑かに浮かべる風景は、今も昔も変わらない。

山の景色の中にあって、鳥は去ったりまた来たり、谷川のせせらぎの音にまじって人々は歌いまた哭(な)いたりしている。

秋が深まる時、降りそそぐ雨に家々はすだれや幕をおろし、また日の沈む頃、高殿から風にのって笛の音色が聞こえてくる。

悲しいことにあの范蠡に会うすべも無く、五湖の東には、もやに包まれた樹々が高く低く連なっているばかりである。

備考

837年宣州團練判官(だんれんはんがん)に赴任していた時の作である。

この詩の構造は平起こり七言律詩の形であって、上平声一東(とう)韻の空、同、中、風、東の字が使われている。

| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

作者略伝

杜 牧 803-852

晩唐の詩人。字は牧之(ぼくし)、号は樊川(はんせん)、京兆万年(陝西省長安県)の人。名家の出身にして828年進士に及第後、地方、中央の官を歴任し中書舎人(ちゅうしょしゃじん)となって没す。資性剛直、容姿美しく歌舞を好み、青楼に浮名を流したこともあった。「樊川文集」二十巻、「樊川詩集」七巻あり、「阿房宮賦」(あぼうきゅうふ)は早年の作にして文名を高めた。年50で没す。