漢詩紹介

読み方

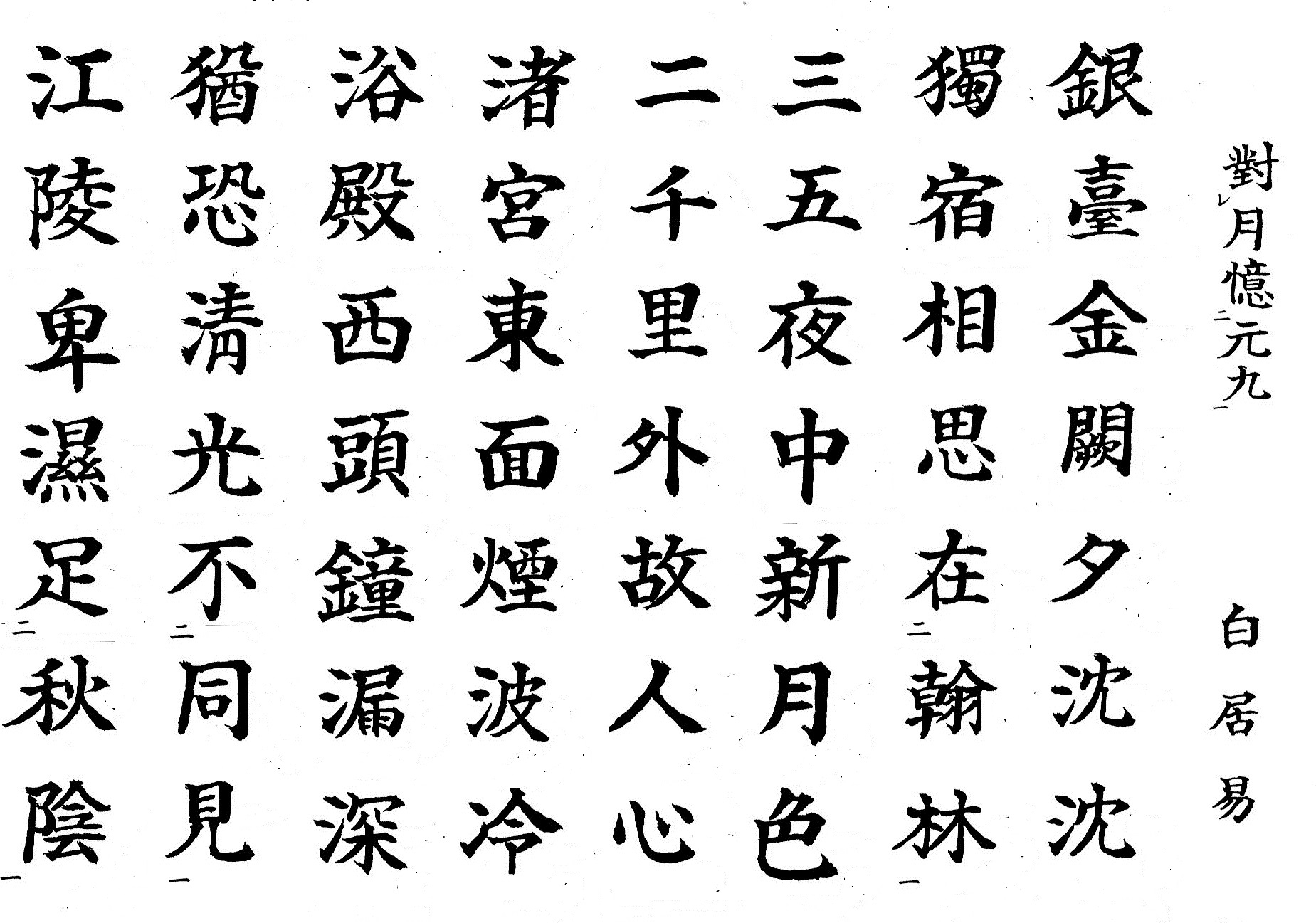

- 月に對して元九を憶う<白居易>

- 銀臺金闕 夕沈沈

- 獨り宿し相思うて 翰林に在り

- 三五夜中 新月の色

- 二千里外 故人の心

- 渚宮の東面 煙波冷やかに

- 浴殿の西頭 鐘漏深し

- 猶恐る淸光の 同じく見ざるを

- 江陵は卑濕にして 秋陰足る

- つきにたいしてげんきゅうをおも(オ)<はくきょい>

- ぎんだいきんけつ ゆうべちんちん

- ひとりしゅくしあいおも(オ)て かんりんにあり

- さんごやちゅう しんげつのいろ

- にせんりがい こじんのこころ

- しょきゅうのとうめん えんぱひややかに

- よくでんのせいとう しょうろうふかし

- なおおそるせいこうの おなじくみざるを

- こうりょうはひしつにして しゅういんたる

字解

-

- 元 九

- 元稹(げんしん) 元一族の9番目の子 白居易の終生の友人

-

- 銀 臺

- 宮中の御殿

-

- 金 闕

- 宮中の門

-

- 沈 沈

- 夜のふけていくさま

-

- 相 思

- 元稹のことを思う

-

- 翰 林

- 翰林院 天子の詔勅(しょうちょく)を起草する役所

-

- 三五夜

- 十五夜

-

- 新 月

- 昇りはじめた月

-

- 故 人

- ふるくからの友達 元稹

-

- 渚 宮

- 池のなぎさに建っている宮殿 春秋時代の楚の国の宮殿

-

- 煙 波

- たちこめたもやと池の波

-

- 鐘 漏

- 時を知らせる鐘と水時計

-

- 卑 濕

- 土地が低く湿気が多い

意解

ここ宮中の御殿も門もひっそりとして夜は静かにふけていく。私はひとり翰林院に宿直して君のことを思っている。

今夜は十五夜で、出たばかりの月は澄みわたり、この月を眺めていると二千里も遠く離れている旧友の心が思いやられる。

君のいる江陵の、なぎさのほとりにある宮殿の東側では、たちこめたもやと池の波が冷やかなことであろう。ここ宮中の湯殿の、西あたりからは時を告げる鐘と水時計の音が夜の深まっていく中、聞こえてくる。

(夜ふけに私が君を案じているように、この月を見て君も私のことを思っていてくれるだろう)それでもなお心配なのは、この清らかな月の光を、君は私と同じようにはみられないのではないかということである。江陵は土地が低く、湿気も多くて秋でも曇りがちであるということだから。

備考

「八月十五夜 禁中獨直 對月憶元九」(八月十五日の夜 禁中に獨り直し 月に對して元九を憶う)がこの詩の本題であるが、本会では「對月憶元九」と簡略にした。当時、白居易は翰林学士で39歳。元稹は32歳。

詩の構造は平起こり七言律詩の形であって下平声十二侵(しん)韻の沈、林、心、深、陰の字が使われている。なお二句目と七句目は二六不同になっている。

| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

作者略伝

白居易 772-846

中唐の大詩人。字は樂天、号は香山居士(こうざんこじ)、陝西(せんせい)省渭南(いなん)の人、太原(たいげん)の人(山西省)ともいう。家は代々官吏。早くから詩を作り、16歳「春草の詩」17歳「王昭君」の作あり。貞元(ていげん)16年(800)進士。元稹と親交あり、江西省九江の司馬に左遷されたこともあるが、ほぼ中央の官にあり、刑部尚書(ぎょうぶしょうしょ)にて没す。年75。「長恨歌」(ちょうごんか)「琵琶行」(びわこう)の大作あり。「白氏長慶集」(はくしちょうけいしゅう)「白氏文集」(はくしもんじゅう)など我が国にも伝わり、平安文化に感化影響を与えた。