漢詩紹介

読み方

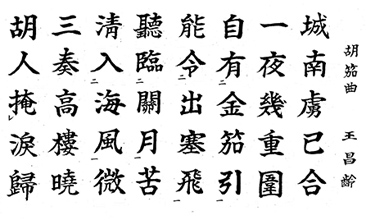

- 胡笳の曲<王昌齢>

- 城南 虜 已に合し

- 一夜 幾重にか圍む

- 自ずから 金笳の引 有り

- 能く 出塞をして 飛ばしむ

- 聽は 關月に臨んで 苦え

- 淸は 海風に入りて 微なり

- 三奏す 高樓の暁

- 胡人 涙を掩うて歸る

- こかのきょく<おうしょうれい>

- じょうなん りょ すでにがっし

- いちや いくえにかかこむ

- おのずから きんかのいん あり

- よく しゅっさいをして とばしむ

- ちょうは かんげつにのぞんで さえ

- せいは かいふうにいりて かすかなり

- さんそうす こうろうのあかつき

- こじん なみだをおお(オ)てかえる

字解

-

- 胡 笳

- 胡人が芦の葉を巻いて作った笛 木管ともいう

-

- 城 南

- 城壁の南 「戦城南」という古い楽府に「城南に戦い郭北に死す」とありその文字を用いている

-

- 虜

- 異民族を軽蔑していう言葉 蛮族 胡人

-

- 自

- こちらはこちらでという気持ちを表す

-

- 金笳引

- 金笳は金属で作った胡笳だともいい胡笳の震動部が金属製のものとか胡笳の中に金属で羽根を作って入れたものとか胡笳自体の製法に異説がある 「引」は楽曲

-

- 出 塞

- 楽曲の一つ 胡笳で演奏したものだという

-

- 關 月

- 関山(関所のある山)の上にさしのぼる月

-

- 苦

- 月も胡笳の調べも冴えわたるととる説 「くるし」と読んで聞く者の心が苦しむととる説がある

-

- 海 風

- 海から吹いてくる風 この海とは現実に北方や西方の塞外にある湖

-

- 胡 人

- 異民族

意解

北方から押し寄せてきた胡人の軍勢は、すでに要塞の南方まで集結を終わり、一夜のうちにわが城を幾重にも包囲してしまった。

しかし、こちらの城中には胡笳を吹くものがいて、出塞の調べを空遠くまでひびかせることができた。

じっと聞き入れば、関山の上にさしのぼる月も冴えわたり、その清くつめたい調べは湖水から吹きわたる風に乗って遠くかすかにながれてゆく。

高殿で夜明けまでに、三度胡笳の曲を奏でると、さすがの胡人も故郷を思う念にかきたてられ、涙をおさえつつ退却してしまった。

備考

この詩は楽府題の一つで、辺境の地で異民族の大軍と苦戦する晋の将軍劉コン(りゅうこん)の故事をうたったもので、晋書(しんじょ)に「劉コン晋陽に在りて胡騎に囲まるること数重、城中窘泊(きんぱく=さしせまる)すれども計無し、コン乃(すなわ)ち月に乗じて楼に登り清嘯(せいしょう)す。賊之(これ)を聞いて皆悽然(せいぜん)として長嘆す。中夜に胡笳を奏す。賊又流涕歔欷(きょき)し懷土の切なるもの有り。暁に向かい復之を吹く。賊並(ならび)に囲みを棄てて走(に)ぐ」とある。詩の構造は平起こり五言律詩の形であって、上平声五微(び)韻の圍、飛、微、歸の字が使われている。「唐詩選」に所収されている。

| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

作者略伝

王昌齢 698-755(諸説あり)

盛唐の詩人。字は少伯(しょうはく)。京兆(けいちょう=陜西省西安)の人、一説には江寧(こうねい=江蘇省南京)の人ともいう。開元(かいげん)15年(727)の進士。校書郎(こうしょろう)から氾水(はんすい=河南省)の尉官(いかん)となるも素行おさまらず各地に転任する。七言絶句の名手で、李白、孟浩然(もうこうねん)、高適(こうせき)と交友あり。安禄山の乱の時、郷里に帰り、刺史(しし=長官)閭丘暁(りょきゅうぎょう)に殺される。「王昌齢詩集」五巻がある。