漢詩紹介

読み方

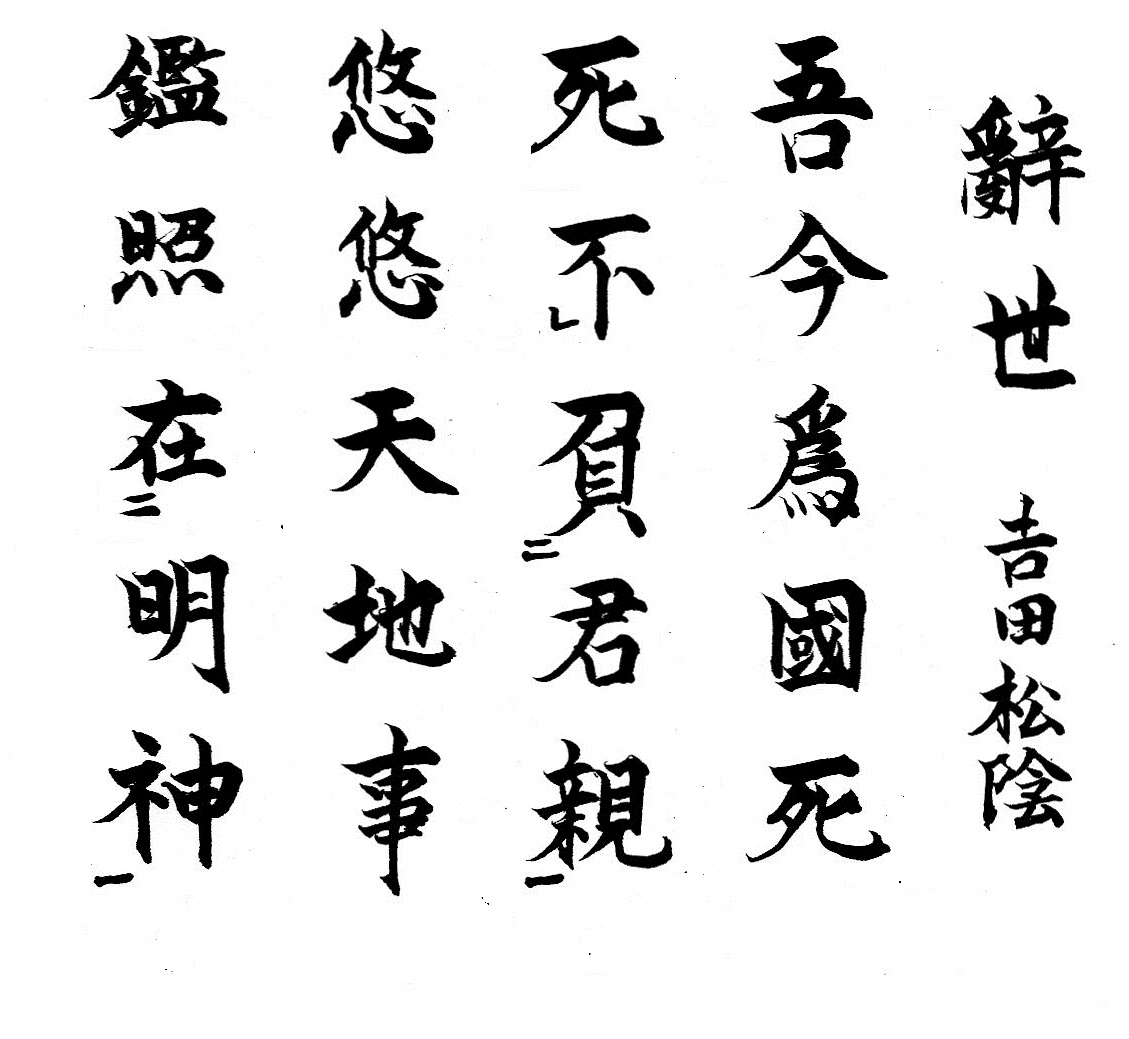

- 辞世<吉田松陰>

- 吾今 国の為に死す

- 死して 君親に負かず

- 悠悠たり 天地の事

- 鑑照 明神に在り

- じせい<よしだしょういん>

- われいま くにのためにしす

- しして くんしんにそむかず

- ゆうゆうたり てんちのこと

- かんしょう めいしんにあり

詩の意味

私は今、国のために命を捧げる。これは決して君や親に対する忠孝の道に背くことではない。

遥かに広がる天地の間に営まれる事の中で私の行ってきたことはすべて国の為であり至誠より発したものである。そのことは霊験あらたかな神々がご照覧されていると信じている。

鑑賞

悠然と死地に赴いた幕末の鉄人

安政6年(1859)10月、刑死の7日前に獄中から郷里に送った詩で、自ら吟じたものを筆記させたという。文字通り辞世の詩で、思想家として最期(さいご)まで日本を護ろうとした強い意志がうかがえる。親への孝よりも国への忠を優先させ、その精神は神のみぞ知るという覚悟は、獄中死した橋本左内や頼三樹三郎にもうかがえるが、松陰の魂は現代の我々をも感動させるものがある。自分の考えには一点の私心もないという鉄のように堅い信念の持ち主であったことはこの詩でも十分読みとれる。

諸伝記には、松陰は獄死の決定に少しも騒がず怯えず、静かにそれを受け入れたとある。松陰らしさを汲みたい。

語句の意味

-

- 悠 悠

- 遥かなさま

-

- 鑑 照

- 照覧 神や仏がご覧になる

-

- 明 神

- 霊験あらたかな神

備考

安政の大獄の受刑者に数えられた憂国の人

安政5年(1858)大老井伊直弼は周囲の反対を押し切り、天皇の許可も得ずに日米修好通商条約に調印した。また、13歳の徳川家茂を14代将軍に決定してしまう。こうした幕府の強引な政策に反発が起こるが、大老は老中・間部詮勝(まなべあきかつ)を京都に派遣しそれらを次々に処罰し、「安政の大獄」と呼ばれる大弾圧が始まった。この動きを見た松陰は、同志17名と血盟し、間部詮勝の暗殺を企画する。そのため長州藩要人に後援を求めるが聞き入れられず、却って藩は松陰を危険人物として投獄した。

参考

江戸伝馬町牢屋敷から家族にあてた歌

「親思ふ こころにまさる 親ごころ 今日の音づれ 何と聞くらん」(音づれ=便り)辞世の歌

「身はたとひ 武蔵の野辺に朽ちぬとも 留め置かまし 大和魂」(置かまし=置きたい)

詩の形

この詩の起句末字の「死」を承句一字目「死」においたのは同字重出ではなく「連暦体(しりとり式作法)の応用」であり「死」の字が詩眼となって詩情を高めている。この詩の構造は平起こり五言絶句の形であって拗体である。韻は上平声十一眞(しん)韻の親、神が使われている。

| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

作者

吉田松陰 1830-1859

江戸末期の萩(長州とも)藩士・思想家・教育家。通称は寅次郎。松陰は号。6歳の時、叔父吉田了賢の養子となり、山鹿(やまが)流兵学を学ぶ。11歳で藩主毛利敬親(たかちか)の御前で武教全書を講義する。勤王の志が厚い。江戸に出て佐久間象山に洋学を学ぶ。ペリー再来の時、密航を企てて失敗し下獄した。萩の野山獄(のやまごく)に幽閉され、後、生家で禁錮を命じられる。自邸内に松下村塾を開いて子弟の教育に当たる。その門下には維新の大業達成に活躍した高杉晋作・久坂玄瑞(げんずい)・伊藤博文らがいる。安政の大獄に連座し江戸伝馬町牢屋敷で刑死した。享年30。