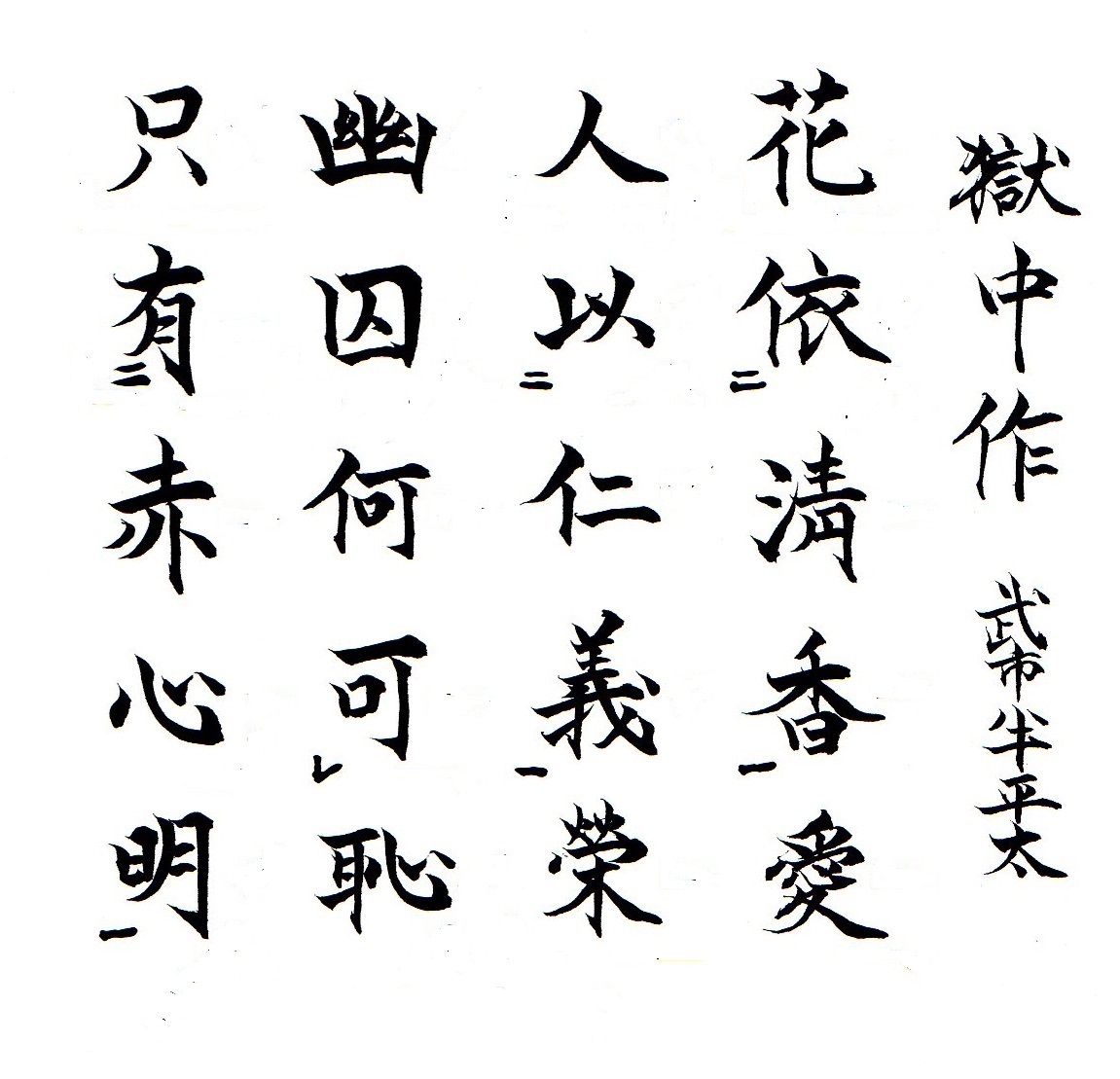

漢詩紹介

読み方

- 獄中の作<武市半平太>

- 花は 清香に依って 愛せられ

- 人は 仁義を以って 栄ゆ

- 幽囚 何ぞ恥ずべけんや

- 只 赤心の 明らかなる 有り

- ごくちゅうのさく<たけちはんぺいた>

- はなは せいこうによって あいせられ

- ひとは じんぎをもって さかゆ

- ゆうしゅう なんぞはずべけんや

- ただ せきしんの あきらかなる あり

詩の意味

花は、その清らかな香りによって人に喜ばれ、人は、慈しみと道理にかなう心によって輝きを増していくものである。

いま、私は獄に繋がれているが、少しも恥とは思っていない。なぜなら、私の行為は、偽りのない忠義の真心だけから出たものであることがはっきりしているからである。

鑑賞

獄中にあっても知己を後世に求める信念

この作者は一言でいえば、尊王攘夷派の思想家である。外国の攻勢には弱体化した幕府に頼ることなく、尊王列藩が手を組んで払いのけ、日本固有の民族精神を発揮し、国を盛んならしめようという考え方である。この思想が彼にとって仁義なのである。しかしそれが万人共有の仁義であったかどうかは後世の人々の判断に委ねられなくてはならない。

花の清い香りは人の行動や思想によくたとえられる。彼もあるいはそのような思いがあって、起句と承句に己の規範を込めていたのだろう。花の清香と人の仁義が同根であるなら、仁義を守る以上、時代が変わっても常にわが心の思いは人々に清らかな香りを与えるというのである。獄中にあって知己を後世に求める心を淡々と述べて、いつ切腹の沙汰があっても泰然自若として、己の信念を曲げない強さを感じさせる。

語句の意味

-

- 仁 義

- 慈しみと道理にかなう心

-

- 幽 囚

- 投獄された人

-

- 赤 心

- まごころ

備考

武市半平太に関する逸話は多いが、至誠の人として同時代人の評価は高く、久坂玄瑞は「当世第一の人物」といい、人望は西郷隆盛、政治は木戸孝允に匹敵するほどの人材であったといわれる。

妻富子との仲は睦まじく、半平太が投獄されて切腹するまでの1年9ヶ月間、富子は板の間で寝起きし、冬は布団を使わずに過ごした。

毎日三食を欠かさず差し入れ、半平太が切腹する時身に着けていた衣装は、富子が縫いあげて届けた装束であった。

辞世の歌

ふたたひと返らぬ歳をはかなくも

今は惜しまぬ身となりにけり

詩の形

二四不同の作詩の原則にかなっていないので五言古詩の形であって、下平声八庚(こう)韻の栄、明の字が使われている。

| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

作者

武市半平太 1829-1865

江戸時代末期の土佐藩士(白札=しろふだ=という最下級)・革命家・土佐勤王攘夷派の指導者。名は小楯(こたて)、半平太は通称、号は瑞山(ずいざん)。時勢に遅れた土佐藩の藩論を刷新し「一藩勤王」の夢を実現すべく、藩主山内容堂の信任厚い吉田東洋を、同志那須信吾に暗殺させて藩政の転換を計った。京都にあっては薩長と共に勤王三藩の名をほしいままにしていたが、土佐勤王党の台頭を不快とする容堂は文久3年8月18日の政変(七卿落ち)があったのち、同派の士を大量逮捕し、半平太も最後に投獄された。獄にあること1年9ヶ月、慶応元年5月11日切腹の刑に処せられた。享年37。