漢詩紹介

読み方

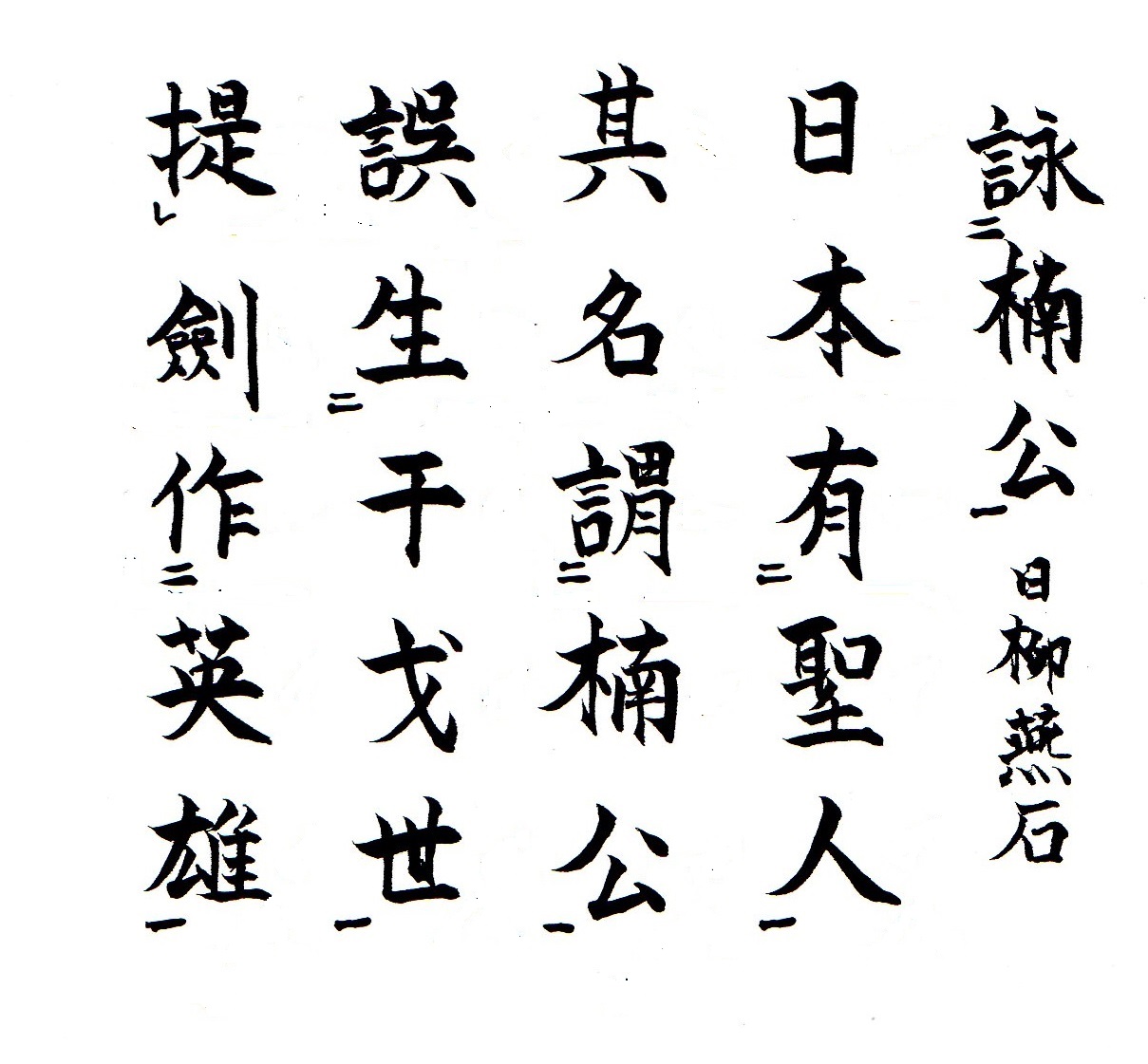

- 楠公を詠ず<日柳燕石>

- 日本に 聖人有り

- 其の名を 楠公と謂う

- 誤って 干戈の世に生まれ

- 剣を提げて 英雄と作る

- なんこうをえいず<くさなぎえんせき>

- にっぽんに せいじんあり

- そのなを なんこうと(ユ)う

- あやまって かんかのよにうまれ

- けんをひっさげて えいゆうとなる

詩の意味

日本に気高い魂を持った聖人がいた。その名は楠木正成といい、楠公として知られている。

どうしたわけか、生まれる時代を間違えて、戦乱の世に生まれ、剣をふるって武功の誉れ高い英雄となった。

(もし、泰平の世に生まれていたなら、人々の尊崇を集める人となって、その名を残したであろう)

鑑賞

忠臣楠公を慕うのは日本人の心のよりどころ

極めて分かり易い詩である。いつのころの作か定かでないが、身近に出入りする無学な配下にでも示したものであろうか。平明直截(へいめいちょくさい)で何の修辞もない。人となりが生のまま出ており、慷慨(こうがい)の気性が技巧を用いるのももどかしく、激するままにほとばしり出た情念とでも言うべきであろう。ただ平仄は不十分である。さらに正成を忠臣と呼ぶのは定着しているが、英雄と冠するのは楠公を尊敬するあまりの作者の気性がそのまま出たのであろう。

語句の意味

-

- 聖 人

- 理想的な人格を体現した人

-

- 楠 公

- 楠木正成 大楠公とも呼ばれる 後醍醐天皇に仕えた代表的武将 足利軍に敗れ湊川で戦死

-

- 干 戈

- 「干」はタテ 「戈」はホコ 合わせて戦争

備考

楠公の事跡

建武の中興(1334)以後の、いわゆる南北朝時代の後醍醐天皇を主とする南朝に仕えた武人。南朝の軍事力の代表者と目されるが、北朝の武力に比べれば微々たるものであった。しかし寡をもってよく敵を撃退し、千早城の攻防戦はよく知られているところである。延元元年(1336)5月25日、湊川で戦死した。

参考

徳川光圀によって建立された楠公の墓碑

元禄5年(1692)権中納言徳川光圀(ごんちゅうなごんとくがわみつくに)は、家臣佐々介三郎宗淳(さっさすけさぶろうむねきよ)をこの地に遣わして碑石を建て、光圀公自ら「嗚呼忠臣楠子之墓」の文字を書いた。

裏面には、明の儒学者朱舜水(しゅしゅんすい)の「楠公碑陰記」を岡村元春に書かせ、これに刻ませた。碑文には楠公の賛が格調高く書かれており、末尾に「河・摂・泉三州の守(かみ)、贈正三位近衛中将楠公の賛、明の徴士、舜水朱之瑜(しゅんすいしゅしゆ)、(中略)碑文に代へ、以て不朽に垂る」とある。

碑石は、大きな亀の背に乗っている。古来から、中国では死後の魂が霊峰崑崙山(こんろんざん)に鎮まることが理想とされている。亀はこの山に運んでくれる聖なる生き物とされていることから、こういう墓の形となったといわれている。

詩の形

平仄の原則にかなっていないので、五言古詩の形であって、韻は上平声一東(とう)韻の公、雄の字が使われている。

| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

作者

日柳燕石 1817-1868

江戸末期の志士・漢詩人。讃岐(さぬき=香川県)仲多度郡(なかたどぐん=現琴平町)榎井に富豪の地主加島惣兵衛の一人息子として生まれた。名は政章、号が燕石。性格は豪放で、任侠の世界に親しみ榎井の大親分と称された。頼山陽の「日本外史」に啓発されて勤王博徒となり、吉田松陰・高杉晋作・久坂玄瑞・木戸孝允・西郷隆盛らと交わった。当時の尊王攘夷派志士の高杉晋作をかくまって高松藩から投獄されたが、4年後の明治元年に釈放された。1868年の奥羽越列藩同盟への制圧軍に従軍し、同年8月越後の柏崎で陣中死した。享年52。