漢詩紹介

読み方

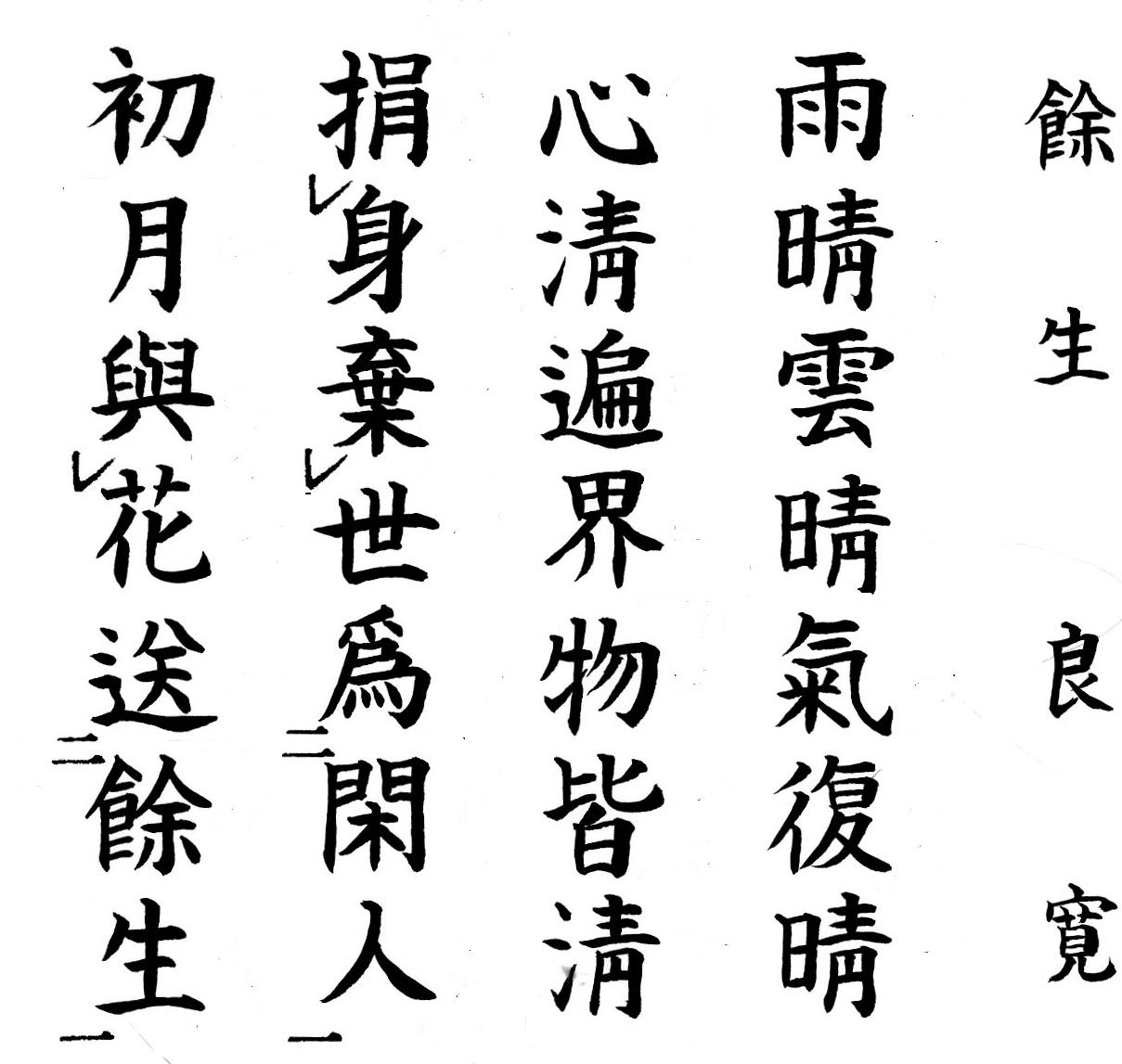

- 余 生 <良 寛>

- 雨晴れ雲晴れて 気も復晴る

- 心清ければ 遍界 物皆清し

- 身を捐て世を棄てて 閑人と為り

- 初めて月と花とに 余生を送る

- よせい <りょうかん>

- あめはれくもはれて きもまたはる

- こころきよければ へんかい ものみなきよし

- みをすてよをすてて かんじんとなり

- はじめてつきとはなとに よせいをおくる

詩の意味

雨があがり雲も無くなり、すっかり晴れて大気までもさわやかになった。それにつれて心も清くなると、世の中のものがすべて清々しく感じられる。

いま自分はこの身も俗世も捨てて、煩(わずら)わしさから離れて、のどかな人となって、初めて月と花とをいとおしみながら余生を送ることができそうだ。

語句の意味

-

- 余 生

- 晩年の隠棲(いんせい)生活

-

- 遍 界

- 世の中

-

- 閑 人

- のどかな人

鑑賞

天衣無縫な良寛らしい隠者宣言

良寛は47歳で新潟県西蒲原(にしかんばら)郡国上山(くがみやま)の五合庵に入り、隠棲生活を始めている。良寛の心に即して鑑賞すれば、身も世も捨てて閑人となったから、心も清くなり、世の中が清々しく感じられるようになり、天気が晴朗な時は、なお一層心は晴れ晴れとして喜ばしく思えるというふうに、いずれにしても隠者となった喜びを感じ取りたい。

なお、この詩は起句に「晴」の字を3度使い、承句には「清」を2度使っている。同字は避けるという原則にも、平仄の規則にも外れている。良寛の詩にはこのような類のものが多くある。これは良寛の天衣無縫な性格からくるものであろうか。その弄放さの中に彼独自の芸術性があるということで許容したい。

参考

五合庵での暮らしの詩

偶 作

-

- 国上山下是僧宅

- 国上(くがみ)山下に是れ僧宅ありて

-

- 麤茶淡飯供此身

- 麤茶(そちゃ)と淡飯(たんぱん)とを此の身に供せり

-

- 終年不遇穿耳客

- 終年穿耳(せんじ)の客には遇はざれども

-

- 只見空林拾葉人

- 只見る空林に葉を拾う人のみを

国上山の麓(ふもと)に私の住まい(五合庵)があって、粗末なお茶と質素な食事とをこの身にあてがっている。

さて私は一生涯、達摩大師のような高僧に出会うことはないけれど、ただ、人けもない静寂な林の中に落ち葉を拾っている村の人たちだけを見るのである。

(穿耳の客=耳に穴をあけて輪をつけている人=達磨大師)

詩の形

平起こり七言絶句の形のようであって、下平声八庚(こう)韻の晴、清、生の字が使われている。弧平、下三連、同字重出など規則外れなので古詩に属す。

| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

作者

良 寛 1758~1831

江戸時代後期の僧侶

本姓は山本、幼名は栄蔵、字は曲(まがり)、出家して良寛または大愚と号した。越後(新潟県)出雲﨑の人。家は代々神職と名主を兼ね、父は越後俳壇の雄であった。良寛はその長子。成長して備中の国(岡山県)玉島(たましま)の国仙和尚に学び、後、諸国を行脚(あんぎゃ)して47歳の時帰国し、国上山の五合庵に入り、13年間ここに住んだ。晩年は麓(ふもと)の乙子(おとご)神社の庵に移り、天保2年、貞信尼(ていしんに)に看取られ没す。享年74。俳句や和歌にも一家をなし書もまた当代第一と称された。