漢詩紹介

読み方

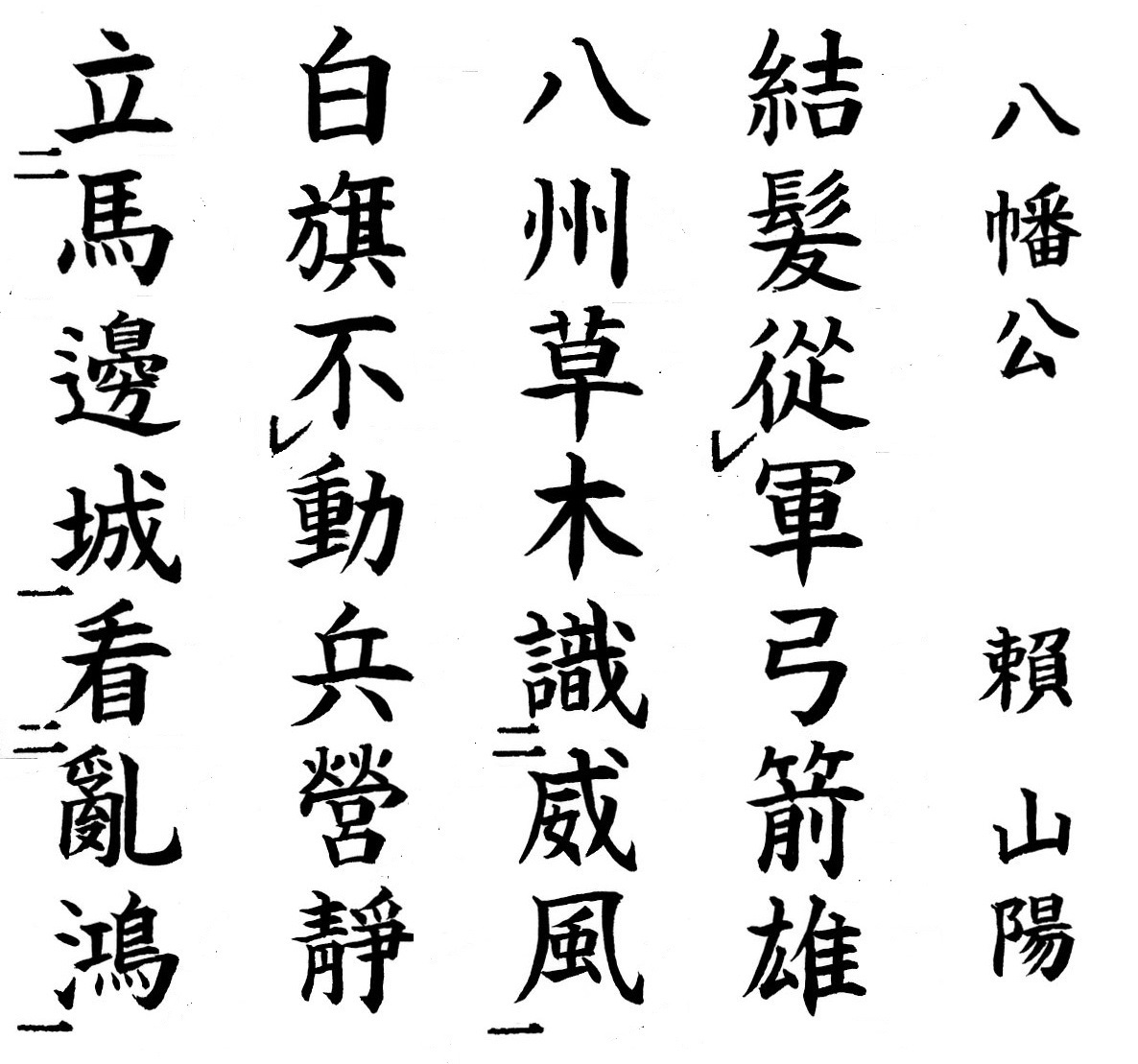

- 八幡公 <頼 山陽>

- 結髪軍に従うて 弓箭雄なり

- 八州の草木 威風を識る

- 白旗動かず 兵営静かなり

- 馬を辺城に立てて 乱鴻を看る

- はちまんこう <らい さんよう>

- けっぱつぐんにしたごオて きゅうせんゆうなり

- はっしゅうのそうもく いふうをしる

- はっきうごかず へいえいしずかなり

- うまをへんじょうにたてて らんこうをみる

詩の意味

源義家は初めて髪を結い大人になったばかりのころから軍に従って、弓矢を巧みに操(あやつ)り勇猛に戦った。関(かん)八州の人たちはその威風を知って、草木がなびくがごとく、義家の武勇は恐れられていた。

(さて、後三年の役=ごさんねんのえき=で奥州に遠征した時は)源氏軍の白い旗は動くことなく陣営は静かであった。敵陣の前に馬を立てていた八幡公義家は、乱れ飛ぶ雁(かり)を見て、敵兵が潜(ひそ)んでいることを見破ったのであった。

語句の意味

-

- 八幡公

- 源義家のこと 人は八幡太郎義家ともいう 当時陸奥(むつ)の守

-

- 結 髪

- 髪を初めて結う成人となる儀式

-

- 弓 箭

- 弓と矢

-

- 八 州

- 関八州 相模(さがみ=神奈川)・武蔵(むさし=埼玉、東京、神奈川)・安房(あわ=千葉)・下総(しもふさ=千葉、茨城)・上総(かずさ=千葉)・常陸(ひたち=茨城)・上野(こうずけ=群馬)・下野(しもつけ=栃木)

-

- 白 旗

- 源氏軍の旗

-

- 辺 城

- 国境の塞(とりで) 敵の陣営

-

- 乱 鴻

- 乱れ飛ぶ雁

鑑賞

義家の一生一隅の名場面

この詩は作者35歳のころ、八幡公が雁の乱舞するさまを見ている絵図に題して作ったものである。13首の第1作。この詩の鑑賞にはかなり歴史的知識が要求される。すなわち前九年の役(ぜんくねんのえき)・後三年の役・奥州清原氏(うじ)また百年後の源頼朝に至る系図などである。とりあえずは後三年の役の史実は知らなければならない。前半2句は義家の紹介部分。前九年の役で弓の名手として活躍し、奥州の内乱を鎮圧した名武将であること。草木が彼の威風を知っていたというのは大げさすぎるが、関八州の誰もが恐れたほどの武将であることを誇示している。義家はこの時すでに50歳前後であった。その彼がさらに中国の兵法の祖、孫子から「鳥の乱舞の下には必ず伏兵あり」と学んだ事を応用して、清原氏の内乱に勝利を収めたという智将の武勇伝を後半で述べている。転句の「白旗動かず」の静寂さと、結句の突然の雁の乱舞の羽音の騒がしさの対照により、無数の雁の羽音までが聞こえてきそうである。写実感ある情景描写は実に印象的である。この雁の場面は義家の一生一隅の見せ場となっている。

備考

後三年の役について

1083~1087(平安時代中期)、奥州で起きた戦乱。数十年前から続く奥州最大の豪族清原氏の内紛に、当時陸奥の守であった源義家がそれを収めるべく介入した。戦闘は5年に及んだ。義家は勝利したが、源氏の隆盛を快く思っていなかった朝廷は、この鎮圧を義家の私戦として判断し、恩賞を与えなかったうえに鎮守府(ちんじゅふ)将軍の地位まで奪った。義家は空しく奥州を去った。以後百年間、奥州は藤原清衡(きよひら)を祖とする、いわゆる奥州藤原氏によって支配された。義家から4代あとに鎌倉幕府を築いた頼朝が現れる。

詩の形

仄起こり七言絶句の形であって、上平声一東(とう)韻の雄、風、鴻の字が使われている

| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

作者

頼 山陽 1780~1832

江戸後期の儒者・漢詩人・教育者

広島県竹原市の人で、安芸藩儒者・春水の長男として生まれた。名は襄(のぼる)、字は子成、号は山陽。18歳で江戸の昌平黌(しょうへいこう)学問所で学んだ。ただ素行に常軌を逸脱することが多く、最初の結婚は長く続かず家族を悩ませた。21歳で京都に走ったため、脱藩の罪で4年間自邸に幽閉された。しかしこの間読書にふけり、後の「日本外史」の案がなったといわれる。32歳のころから京都に定住し「山紫水明処(どころ)」という塾を開き子弟の育成と自分の学問に励んだ。子供に安政の大獄で処刑された鴨厓(おうがい=三樹三郎)がいる。享年53。