漢詩紹介

CD④収録 吟者:熊谷峰龍

2016年8月掲載

読み方

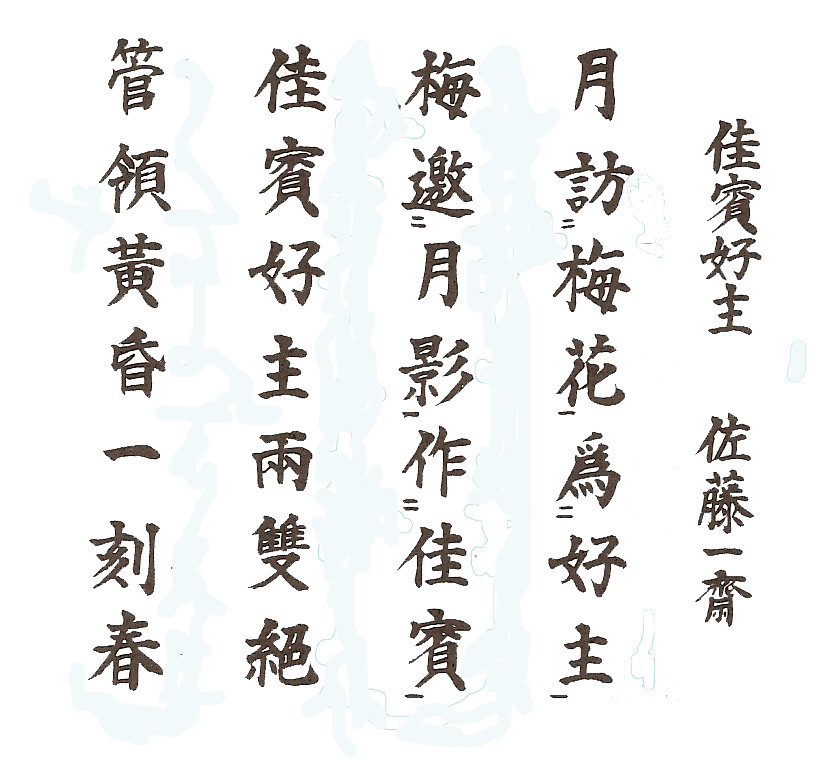

- 佳賓好主 <佐藤一斎>

- 月は梅花を訪ォうて 好主と為し

- 梅は月影を迎えて 佳賓と作す

- 佳賓好主 両つながら双絶

- 管領す 黄昏 一刻の春

- かひんこうしゅ <さとういっさい>

- つきはばいかをとォうて こうしゅとなし

- うめはげつえいをむかえて かひんとなす

- かひんこうしゅ ふたつながらそうぜつ

- かんりょうす こうこん いっこくのはる

詩の意味

月は美しく咲く梅の花を訪れて、梅の花をとても好い主人だと思い、梅の花のほうも月光を迎えてとても佳い客だとする。

佳い客と好い主人は好一対の優れた風景をもたらし、春の夕暮れの一時を我がものにしている。

語句の意味

-

- 月 影

- 月光

-

- 双 絶

- 好一対の優れた風景

-

- 管 領

- 支配する 自分のものとする

-

- 黄 昏

- 夕暮れ

鑑賞

高昧な学者らしからぬ風雅な作品

作者は江戸末期の生粋の学者で碩学の上に学界の重鎮であった。「近思録」にしても「言志四録」にしても、ある面では孔子以上に厳しく人の道を説いている。堅い学者の風貌が定着した印象であるのに、それに似あわぬこの詩の優雅さはいったいどこから出てくるのであろう。作者の別の一面を知って興味深い。

一読して蘇東坡の絶句「春宵一刻値千金 花に清香有り月に影有り」を踏まえているとわかる。したがってこの詩の梅も香り高い梅でなければならない。

主人・客人というのは茶道の世界の言葉である。茶道では主人はしばしば季節の草花であって、そこへ客人がお茶を嗜みに訪れるという構図である。その発想を借りて風流味を出している。作者は少年時代から並外れた秀才で、学問以外にも学ばぬものはないという人物紹介本もあるから、茶道の一端も心得ていたのかもしれない。春宵礼賛の名作品である。

漢詩の小知識

「よし」と読む漢字のあれこれ

-

- (良し)

- 悪の対語 他より優れている [良質・良縁]

-

- (佳し)

- 美しく優れている [佳作・佳境]

-

- (好し)

- 好ましい [好物・好意]

-

- (善し)

- 道徳的に正しい じょうずな [善意・善戦]

参考

佐藤一斎の著書の中から名言を一つ

「山岳に登り、川海を渉(わたり)、数百里を走(おもむ)くに、時有りて露宿(ろじゅく)して寝(い)ねず、時有りて餓(う)うれども食(く)らはず、寒(こご)ゆれども衣(き)ず、此れは是れ多少実際の学問なり、若(も)し夫(そ)れ徒爾(とじ)として明窓浄几(めいそうじょうき)に香(こう)を焚(た)きて書を読まば、恐らくは力を得(う)る処少(ところすく)なからん。」

「言志四録」

露宿=露の下で野宿する多少=大いに

若し=もし

徒爾=ただ いたずらに

明窓浄几=明るい窓辺に小ざっぱりした机を据えて

詩の形

仄起こり七言絶句の形であって、上平声十一真(しん)韻の賓・春の字が使われている。起句は踏み落とし。起句・承句は対句。「梅」「月」「好主」「佳賓」の同字を意識的に使っている。

| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

作者

佐藤一斎 1772~1859

江戸時代後期の儒学者・教育家。

安永元年10月江戸浜町の美濃(岐阜県南部)岩村藩邸に生まれる。名は坦(たいら)、字は大道(たいどう)、一斎は号である。代々美濃の岩村藩に仕えた上級藩士で、坦少年は学問・武芸に頭角を現した。後、藩籍を離れ大阪・京都で学んだ。中井竹山からは陽明学への道を開かれた。江戸に帰り林家の門にはいり儒者として身を立てた。晩年は昌平黌の儒官(教授)となり、安政6年10月没す。享年88。麻布の深広寺(しんこうじ)に葬る。著書に「近思録」「言志四録」など多数。