漢詩紹介

読み方

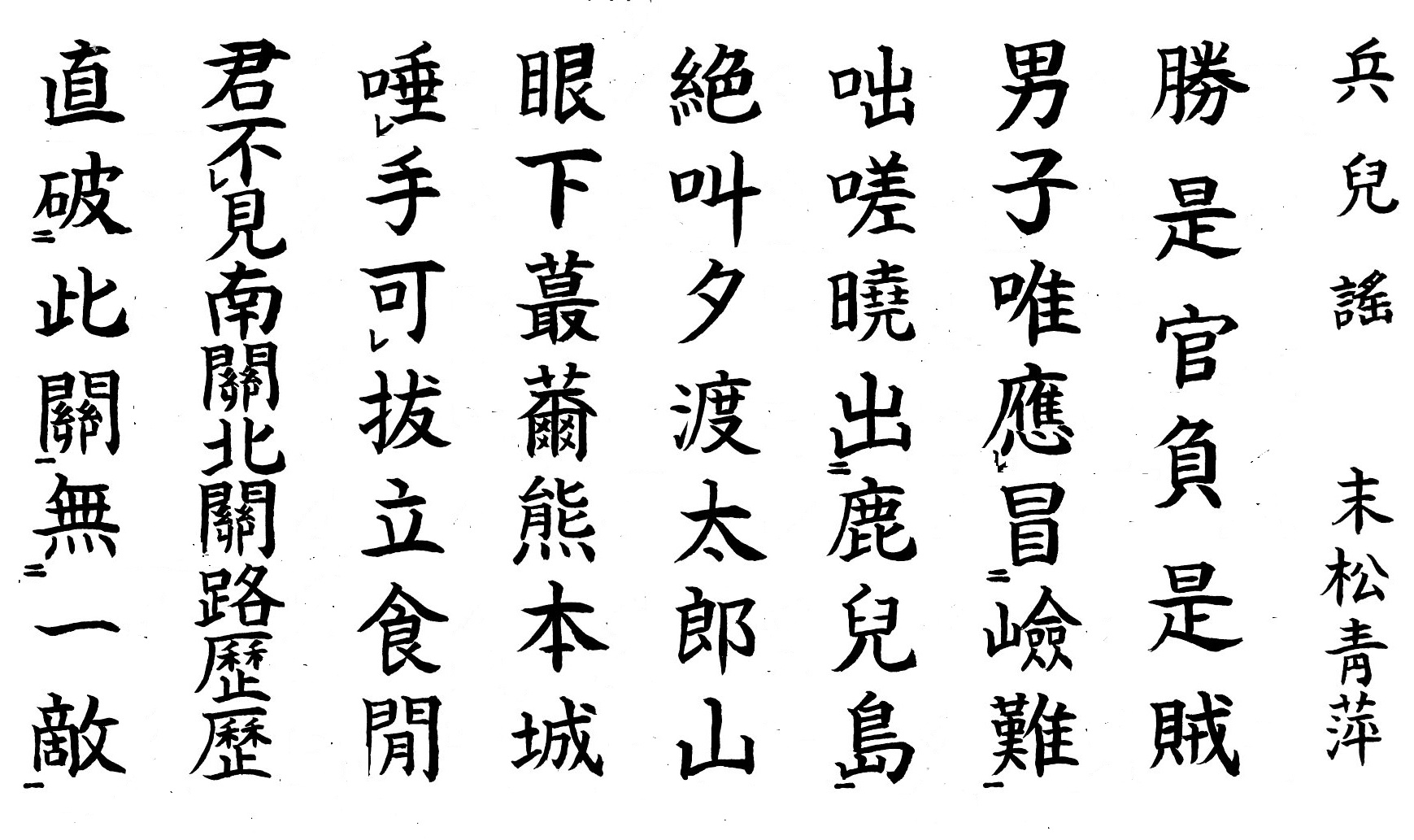

- 兵児の謡 <末松 青萍>

- 勝てば是れ官 負くれば是れ賊

- 男子唯応に 嶮難を冒すべし

- 咄嗟 暁に 鹿児島を出で

- 絶叫して夕べに渡る 太郎山

- 眼下蕞爾たり 熊本の城

- 手に唾して抜くべし 立食の間

- 君見ずや南関北関 路歴歴

- 直ちに此の関を破らば 一敵無し

- へこのうた <すえまつ せいひょう>

- かてばこれかん まくればこれぞく

- だんしただまさに けんなんをおかすべし

- とっさ あかつきに かごしまをいで

- ぜっきょうしてゆうべにわたる たろうざん

- がんかさいじたり くまもとのしろ

- てにつばきしてぬくべし りっしょくのかん

- きみみずやなんかんほっかん みちれきれき

- ただちにこのかんをやぶらば いってきなし

語句の意味

-

- 兵 児

- 若者 薩摩で15歳以上25歳までの青年

-

- 唯 応

- 「唯」は限定用法 「応」は再読文字

-

- 嶮 難

- 容易に通過することのできない難所 困難

-

- 咄 嗟

- 事の急なさま たちどころに

-

- 太郎山

- 薩摩と肥後の国境にある峠 赤松太郎・綱木太郎・佐敷(さしき)太郎の三険から成る

-

- 蕞 爾

- 小さいさま

-

- 立食間

- 立って食事をするほどの短い時間

-

- 歴 歴

- 分明なさま ありありと見える様子

-

- 関

- ここでは敵の陣営

詩の意味

この戦いに勝てば官軍として一斉に賞揚され、もし敗戦したならば賊軍の汚名をとることは覚悟しなければならない。男児たるもの、いかなる困難もいとわず、ただひたすら力戦するにちがいない。

たちどころに兵を挙げ、夜明け方に郷里鹿児島を出発し、雄叫びの声も勇ましく、はや夕方には太郎山の峠を過ぎた。

山上より見下ろせば、熊本城が小さく見える。あれしきの城、我々にしてみれば、抜き取ることなどわけもない。さあ、手に唾して、いざ、わずかな時間で一気に陥れよう。

君、見たまえ、敵の関門というべき南と北に通じる道が、ここからはっきりと見えるではないか。直ちにこの関門を破れば、我々の前には一人の敵もいない。

備考

「明治鉄壁集」に所収されている。

鑑賞

勝てば官軍、負くれば賊軍

この言葉は戊辰(ぼしん)戦争から西南戦争にかけて一般から起こったものといわれる。

「鹿児島」「太郎山」「熊本城」の地名や「暁」「夕」の時を示す言葉をちりばめ、分かりやすい詩となっている。勝利を目指して進撃した薩摩隼人の息遣いまで感じさせるが、読者は敗戦を知っているので、最後は空しさを残した詩となっている。

参考

「西南戦争」とは

明治政府に対する最大最後の士族反乱。明治10年(1877)薩摩藩の旧士族らが新政府の欠陥を正すことを是とし、反乱を起こした。征韓論に敗れ下野(げや)していた西郷は、新政府に対する不平士族の集団である「私学校」の生徒に指導者として推され、やむなく挙兵した。3万の軍をもって上京を企てたが、当時新政府の九州鎮台(ちんだい)であった熊本城の攻略に失敗し、南九州を一巡するように敗走を続けて、最後に西郷は鹿児島の城山で自刃(じじん)した。西郷隆盛の歴史的評価は、かの明治新政府樹立への偉業に対し、この戦争で多くの犠牲者と国費の浪費を招いた行動を以て二分される。

詩の形

古詩(雑言)の形であって、韻は次の通りである。

第二句上平声十四寒(かん)韻の難と第四句上平声十五刪(さん)韻の山、第六句閒の字が通韻されて、また第七句入声十二錫(しゃく)韻の歴、第八句敵の字が使われている。古詩であるため平仄は問わない。

作者

末松青萍 1855~1920

明治の文学者・政治家

名は謙澄(けんちょう)、青萍は号。豊前(ぶぜん=福岡県)京都郡(みやこぐん)の生まれ。10歳の時、村上仏山の水哉園(すいさいえん)で漢学を修め、明治4年に上京し、近藤真琴に英語を学ぶ。後、東京日日新聞社に入社。伊藤博文の知遇を得て官界に入る。明治11年、ケンブリッジ大学に在学中に「源氏物語」を英語に詳訳(しょうやく)する。帰国後明治23年に衆議院議員に当選、日清戦争後、男爵に。貴族院議員を経て伊藤内閣の逓信大臣、内務大臣を歴任。後、枢密顧問官、帝国学士院会員。また子爵に。著書は「防長回天史」「国歌新論」「青萍雑詩」他多数。大正9年没。享年66。