漢詩紹介

読み方

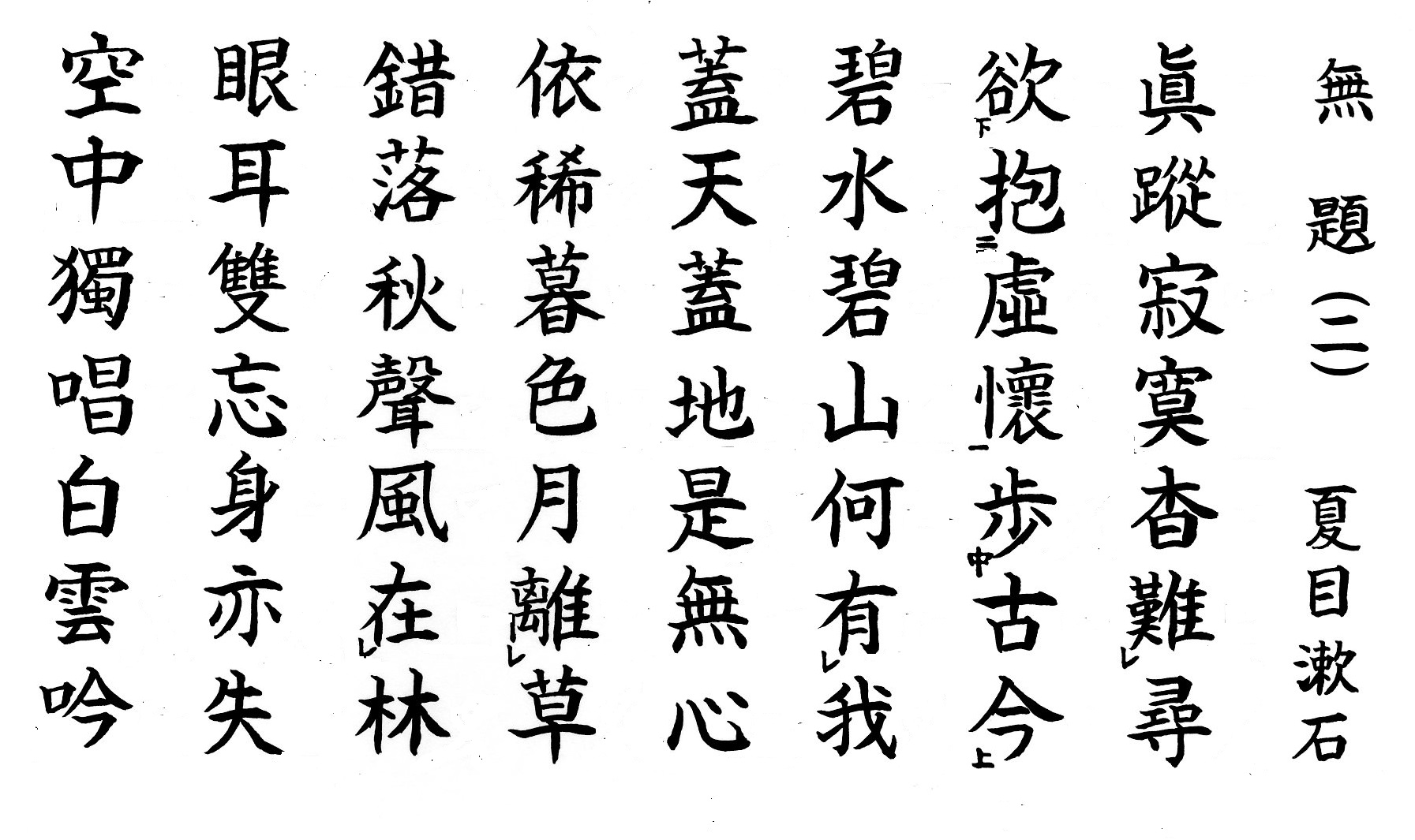

- 無題(二) <夏目 漱石>

- 真蹤寂寞 杳として尋ね難く

- 虚懐を抱いて 古今に 歩まんと欲す

- 碧水碧山 何ぞ我有らん

- 蓋天蓋地 是れ無心

- 依稀たる暮色 月 草を離れ

- 錯落たる秋声 風 林に在り

- 眼耳双つながら忘れ 身も亦失う

- 空中独り唱う 白雲の吟

- むだい(に) <なつめ そうせき>

- しんしょうせきばく ようとしてたずねがたく

- きょかいをいだいて ここんに あゆまんとほっす

- へきすいへきざん なんぞわれあらん

- がいてんがいち これむしん

- いきたるぼしょく つき くさをはなれ

- さくらくたるしゅうせい かぜ はやしにあり

- がんじふたつながらわすれ みもまたうしのオ

- くうちゅうひとりとのオ はくうんのぎん

語句の意味

-

- 真 蹤

- 真実の足跡 絶対の真理 本当の道

-

- 寂 寞

- ひっそりとして静かな

-

- 杳

- はるかなさま 姿の定かでないさま

-

- 虚 懐

- 虚心 私利私欲のない心

-

- 碧水碧山

- 深く澄んだ水と青々と茂った山

-

- 蓋天蓋地

- 天地 大自然 「蓋」はおおう

-

- 依 稀

- おぼろなさま ほんのりとしたさま

-

- 錯 落

- 入り混じる

-

- 白雲吟

- 白雲の詩 仙郷の詩

詩の意味

真実の道はひっそりとして静寂であり、はるかでとらえ難いので、せめて私は私利私欲のない心境を抱いて古今の道を歩いて行きたい。

青く澄んだ河や、青々と茂った山に、どうして私心があろうか。このように天地はまた無心なのである。

ほんのりとした夕暮れ時、草むらの向こうから月が昇っていき、さまざまなものが入り混じった秋の気配や秋風が、林の中を通り抜けていく。

そうした中で、見ることも聞くこともともに捨て、わが身をも忘失するという無我の境地になって、空中に独り「白雲の詩」を歌いたい。

備考

この詩は漱石晩年の連作七言律詩の最後の第64首で、大正5年11月20日夜、49歳の作である。翌々日の22日に胃潰瘍の発作で倒れ、それが死の床となった。それ故にこの詩が漱石最後の作品となる。

「漱石全集」に所収されている。

鑑賞

漱石の人生観「則天去私」

漱石が晩年に到達した人生観は「則天去私」であった。それは公平無私な天を手本にして利己心を捨てるべきだという考えで、この詩はその人生観をよく表現していて、漱石の最期を飾るにふさわしい絶唱である。

首聯はその志向する境地に到り難いことを述べ、頷聯ではその境地が自然の理(ことわり)にかなうことを示し、頸聯ではその静かに澄んだ心境を秋の風物を借りて象徴的に映し、尾聯に至って何とも形容しがたい精神の法悦境(忘我の歓喜)を讃えている。そこまで無我の境地にあこがれているということは、漱石もすでに「死の予兆」を感じ始めていたのではないか。

詩の形

平起こり七言律詩の形であって、下平声十二侵(しん)韻の尋、今、心、林、吟の字が使われている。

| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

作者

夏目漱石 1867~1916

明治・大正時代の小説家・英文学者

慶応3年1月江戸牛込(現東京都新宿区)に生まれる。幼名を金之助という。家は名主で、五男三女の末子だが、訳あって度々里子に出された。二松学舎、成立学舎に進み、漢学、英語を学ぶ。東京大学英文科卒。在学中から同級生の正岡子規との交流が始まった。愛媛、熊本で教鞭をとり、間もなくイギリスに留学。帰国後東京大学講師、朝日新聞社に入社。「坊ちゃん」「吾輩は猫である」をはじめ数々の名作を残し、大正5年12月没す。享年50。