漢詩紹介

読み方

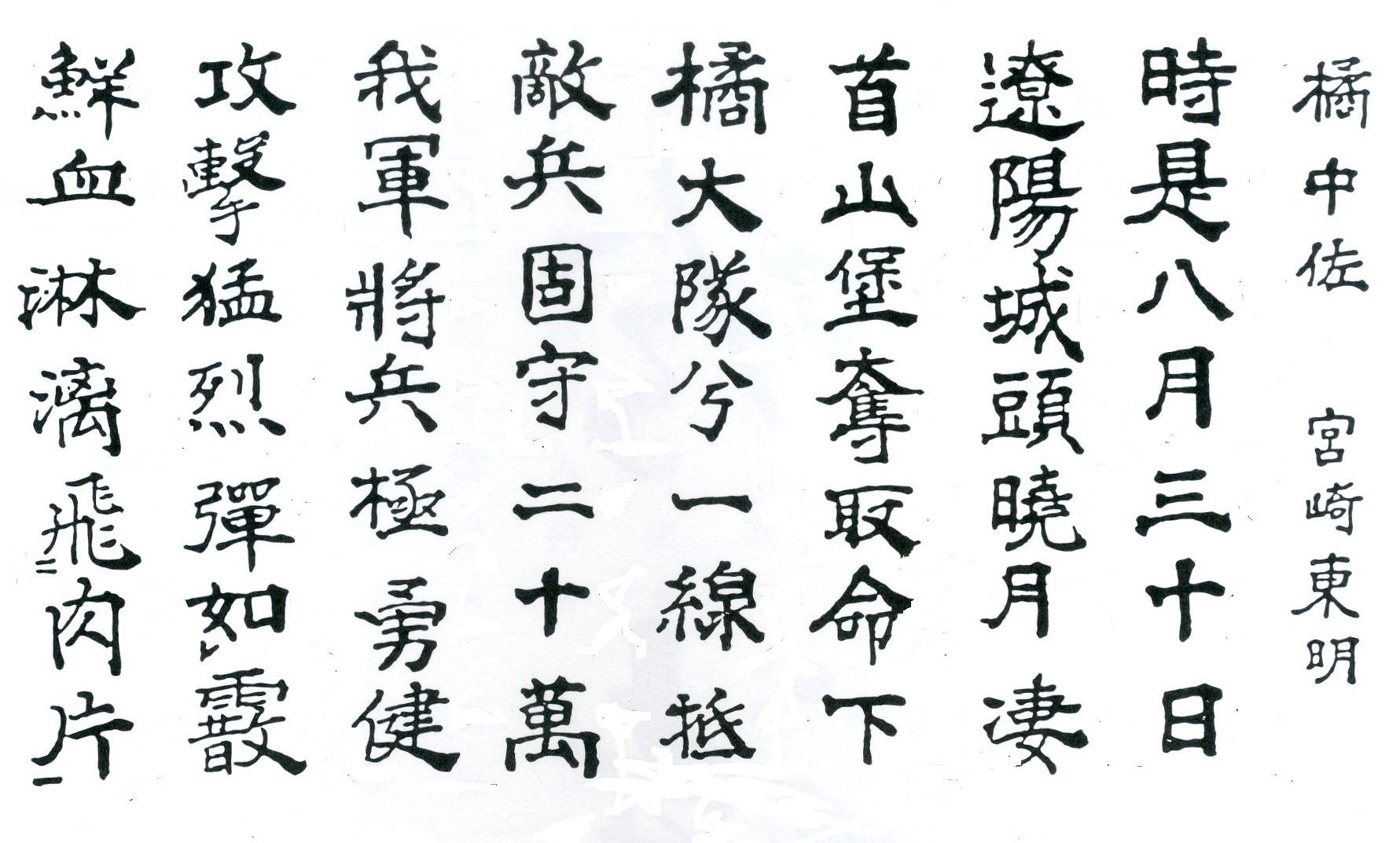

- 橘中佐 <宮崎東明>

- 時是八月 三十日

- 遼陽城頭 暁月凄し

- 首山堡奪取の 命下り

- 橘大隊 一線に抵たる

- たちばなちゅうさ <みやざき とうめい>

- ときこれはちがつ さんじゅうにち

- りょうようじょうとう ぎょうげつすごし

- しゅざんぽだっしゅの めいくだり

- たちばなだいたい いっせんにあたる

- 敵兵固守す 二十萬

- 我が軍將兵 極めて勇健

- 攻撃猛烈 彈霰の如く

- 鮮血淋漓として 肉片を飛ばす

- てきへいこしゅす にじゅうまん

- わがぐんしょうへい きわめてゆうけん

- こうげきもうれつ たまあられのごとく

- せんけつりんりとして にくへんをとばす

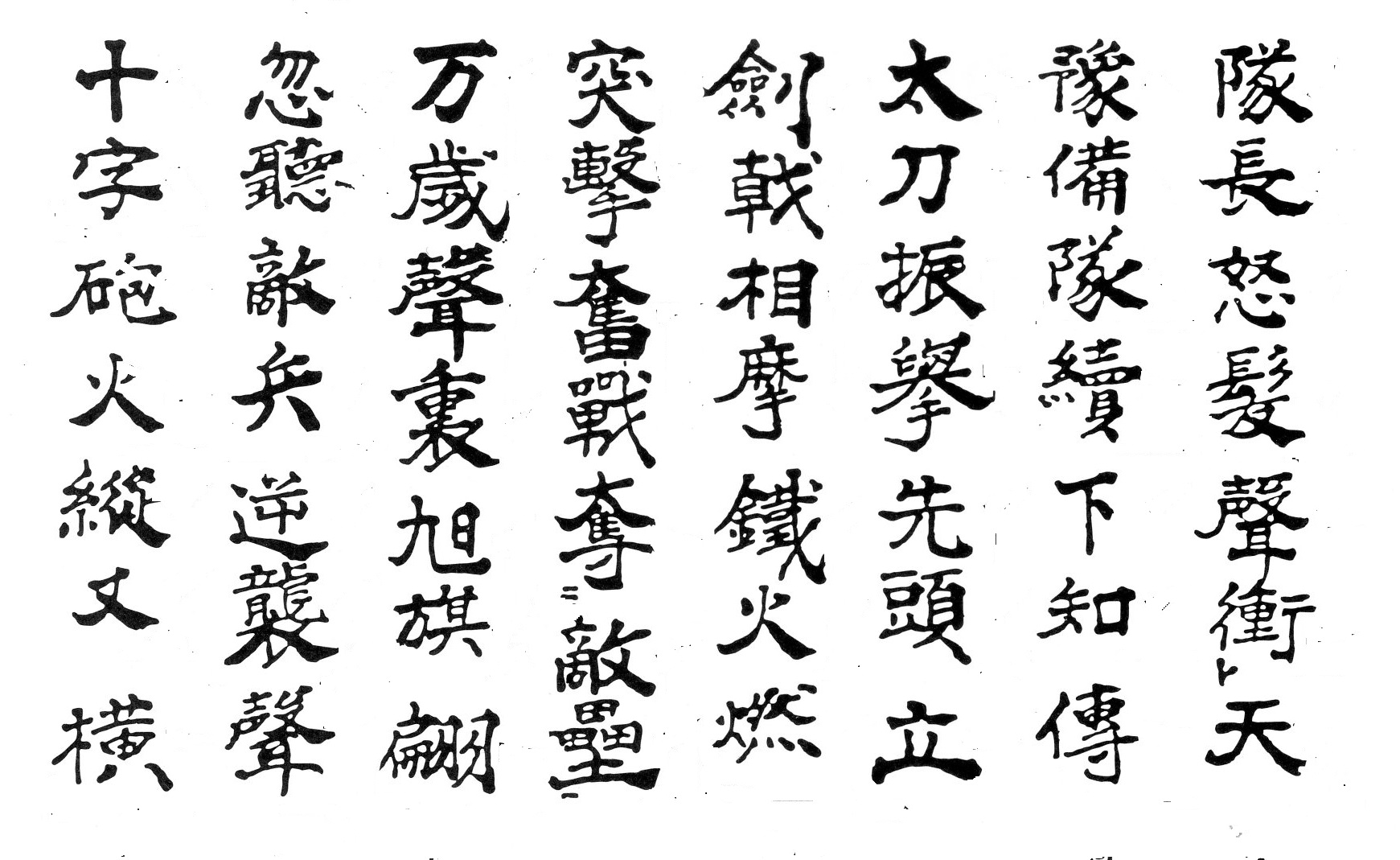

- 隊長怒髪 聲天を衝き

- 豫備隊續けと 下知傳う

- 太刀振り擧げて 先頭に立ち

- 劍戟相摩し 鐡火燃ゆ

- たいちょうどはつ こえてんをつき

- よびたいつづけと げちつとオ

- たちふりあげて せんとうにたち

- けんげきあいまし てっかもゆ

- 突撃奮戰 敵壘を奪い

- 万歳聲裏 旭旗翻る

- 忽ち聽く敵兵 逆襲の聲

- 十字砲火 縦又横

- とつげきふんせん てきるいをうばい

- ばんざいせいり きょっきひるがえる

- たちまちきくてきへい ぎゃくしゅうのこえ

- じゅうじほうか たてまたよこ

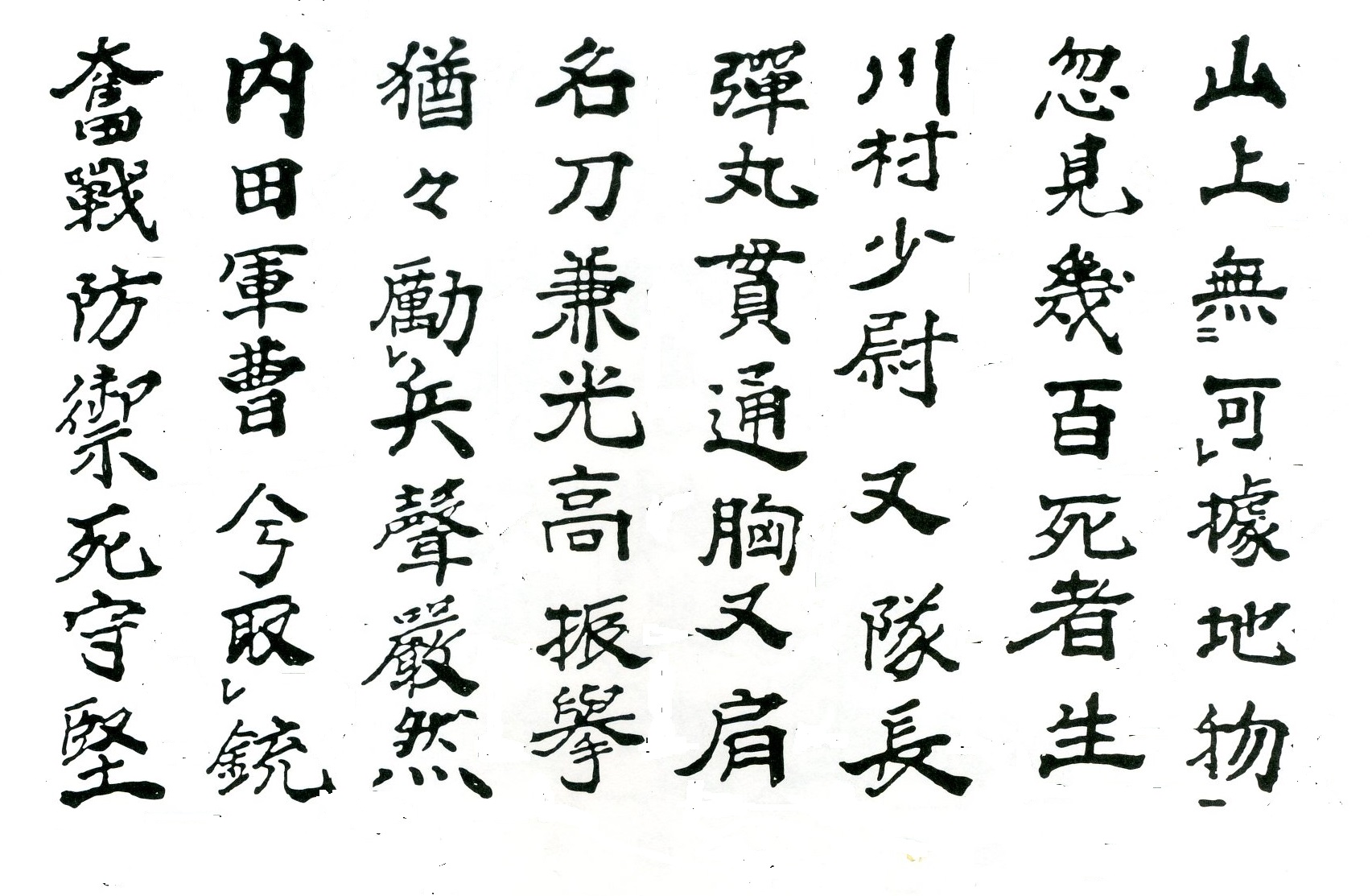

- 山上據る可き 地物無く

- 忽ち見る幾百 死者生ず

- 川村少尉 又隊長

- 彈丸貫通す 胸又肩

- さんじょうよるべき ちぶつなく

- たちまちみるいくひゃく ししゃしょうず

- かわむらしょうい またたいちょう

- だんがんかんつうす むねまたかた

- 名刀兼光 高く振り擧げ

- 猶猶兵を勵ます 聲巖然

- 内田軍曹 銃を取れ

- 奮戰防禦 死守堅し

- めいとうかねみつ たかくふりあげ

- なおなおへいをはげます こえげんぜん

- うちだぐんそう じゅうをとれ

- ふんせんぼうぎょ ししゅかたし

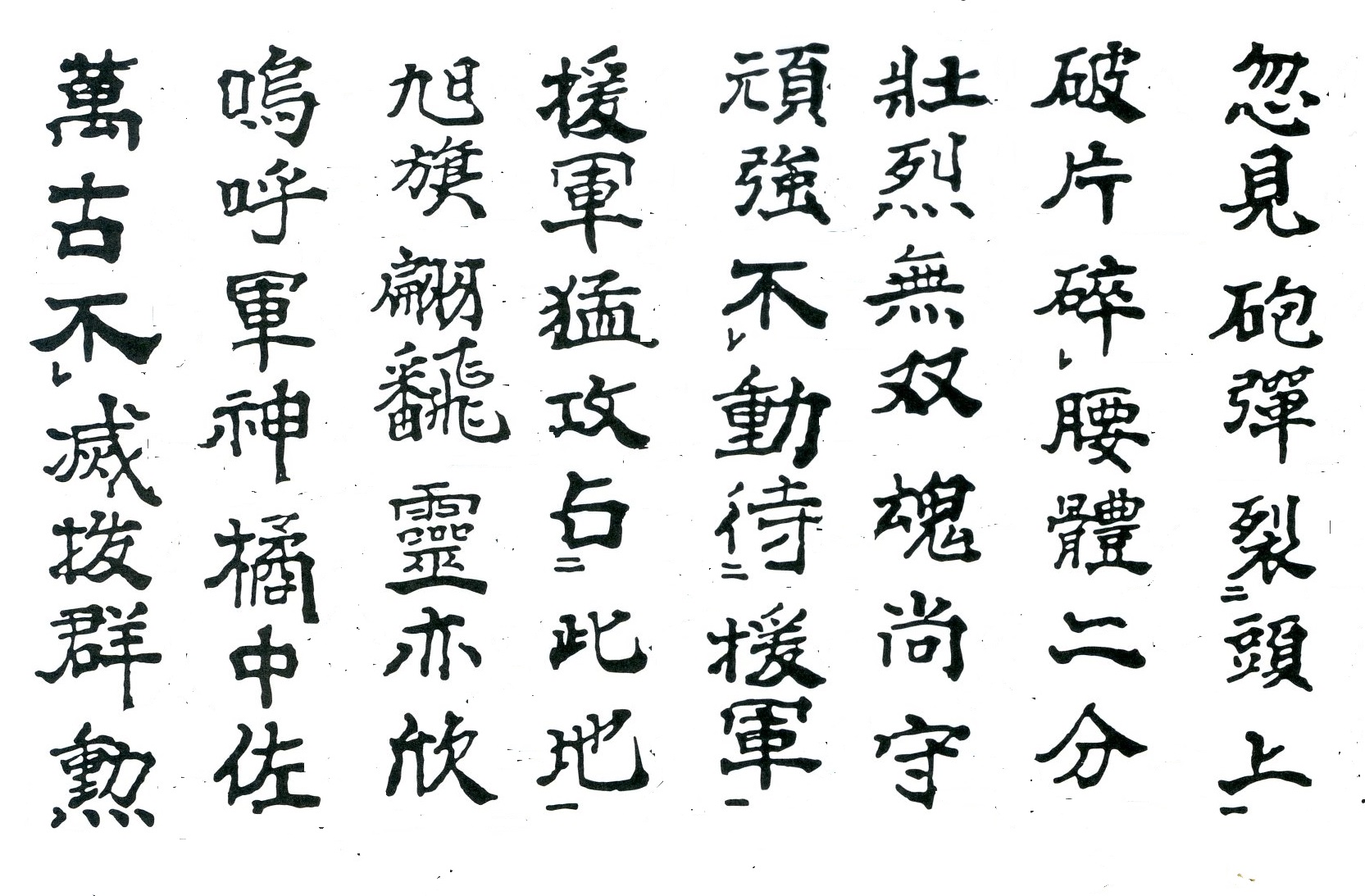

- 忽ち見る砲彈 頭上に裂け

- 破片腰を碎いて 體二分す

- 壯烈無雙 魂尚守り

- 頑強動かず 援軍を待つ

- たちまちみるほうだん ずじょうにさけ

- はへんこしをくだいて たいにぶんす

- そうれつむそう こんなおまもり

- がんきょううごかず えんぐんをまつ

- 援軍猛攻 此の地を占め

- 旭旗翩翻として 靈も亦欣ぶ

- 嗚呼軍神 橘中佐

- 萬古滅せず 抜群の勲

- えんぐんもうこう このちをしめ

- きょっきへんぽんとして れいもまたよろこぶ

- ああぐんしん たちばなちゅうさ

- ばんこめっせず ばつぐんのいさお

字解

-

- 橘中佐

- 本名は橘周太(たちばなしゅうた=1865~1904) 軍人 陸軍歩兵中佐 長野県の人 日露戦争で遼陽付近の大会戦大隊長として戦い首山堡で戦死 軍神とされた

-

- 八月三十日

- 明治37年(1904) 正しくは8月31日

-

- 遼 陽

- 遼寧省瀋陽市の西南太子河の南岸にある都市

-

- 暁 月

- 明け方の月

-

- 首山堡

- 遼東半島の要害の地 「堡」はとりで

-

- 鮮 血

- 真っ赤な血

-

- 淋 漓

- 汗や血のしたたるさま

-

- 怒髪聲衝天

- 甚だしく怒って髪の毛や声が天をつきあげる

-

- 下 知

- 下の者に命令する

-

- 劍 戟

- 剣とほこ

-

- 地 物

- 天然または人工の物 建物 立ち木 岩石など

意解

時は(明治37年)8月30日、遼陽の町あたりの明け方の月は寒ざむと輝いていた。

首山堡要害の地を奪取せよとの命令が下り、橘大隊がその第一線の任にあたった。

敵兵20万で守りは固く、我が軍の将兵もきわめて勇ましく立ち向かった。

敵の攻撃はすさまじく弾は霰のように飛んできて、真っ赤な血がしたたり肉片が飛んだ。

隊長の怒りの髪や声は天を衝くほどであり、予備隊続けと命令が伝わった。

太刀を振り上げて先頭に立ち、剣とほことが互いにすりあい火花が飛び散った。

突撃奮戦して敵の陣地を奪い、万歳の声とともに日の丸の旗が翻った。

忽ち敵兵の逆襲の声が聞こえ、砲弾が十字のごとく縦横に飛び散った。

山上には寄りかかる建物や岩などなく、忽ち幾百もの死者がでた。

川村少尉にもさらに隊長にも弾丸が胸や肩を貫通した。

それでも隊長は名刀兼光を高く振り上げ、なお一層厳然として我が兵を励ました。

内田軍曹に銃を取れと命じ、奮戦防御して必死に守りを固めた。

忽ち砲弾が頭上に炸裂し、破片が隊長の腰を砕き体を真っ二つにした。

勇気比類なき兵士の守りは固く、気丈にも不動のまま援軍を待った。

援軍が来て猛攻を加え、この地を占領し、日の丸が高く翻り、死者の霊も喜んだだろう。

ああ、軍神橘中佐、あなたの群を抜いた功績は永遠に消えることはなく、軍神として祀られることだろう。

備考

この詩は日露戦争に於ける橘中佐をたたえた軍歌「橘中佐」(鍵谷徳三郎作詞・安田俊高作曲)を下敷きにして作られたものである。

詩の構造は七言古詩の形であって韻は次の通りである。

-

- 第2句

- 上平声八齊(せい)韻の凄

-

- 第4句

- 上声八薺(せい)韻の抵

-

- 第5・6句

- 去声十四願(がん)韻の萬、健

-

- 第7・8句

- 去声十七霰(さん)韻の霰、片

-

- 第9・10・12・14・20・22・24句

- 下平声一先(せん)韻の天、傳、燃、翩、肩、然、堅

-

- 第15・16・18句

- 下平声八庚(こう)韻の聲、横、生

-

- 第26・28・30・32句

- 上平声十二文(ぶん)韻の分、軍、欣、勲

作者略歴

宮崎東明 1889~1969

名は喜太郎、東明は号。明治22年3月河内国四條村野崎(現在の大東市)に生まれる。京都府立医学専門学校を卒業、大阪玉川町に医院を開く。医業のかたわら詩を藤澤黄坡(ふじさわこうは)、書を臼田岳洲(うすだがくしゅう)、画を中国人方洺(ほうめい)、篆刻(てんこく)を高畑翠石(たかはたすいせき)、吟詩を眞子西洲(まなごさいしゅう)の各先生に学び、その居を五楽庵と称した。昭和9年関西吟詩同好会(現、公益社団法人関西吟詩文化協会)を創設し、昭和23年、藤澤黄坡初代会長没後二代目会長に就任。昭和44年9月18日没す。年81。